こんにちは!

今日は発達作業療法士として必要な子どもの発達過程についてのお話をしたいと思います。①運動②言語③巧緻機能④認知⑤口腔機能それぞれに分けてお話したいと思っていますのでかなりの長編になるかと思います。この発達過程に関して、正常発達という言葉もございますが、何をもって正常なのか?人それぞれ育ち方も生き方も違うのではないか?という考えがありますので、ここでは発達過程という言葉でお話したいと思います。ここでお話する内容は、なぜそのような発達過程をたどるのかを脳のメカニズムやその過程を辿る要因を基に展開したいと思っています。ですので、必ずしもその過程が正しいというわけではないということを頭の片隅に入れていただければと思っています。また、成人を対象に作業療法を実施している方にとっても、発達過程は共通する面や治療のヒントになる面もあるため、是非一読していただければと思います。それではよろしくお願い致します。

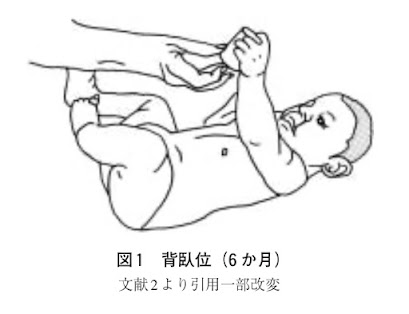

<運動の発達過程ー背臥位ー>

|

| 出典:体幹機能の発達 |

生後間もない間は、背臥位を保持する時に頭部を正中位で保持することは難しい。そのため、結果的に頭部は右か左側を向いていることが多い。頭部が向いている側の上肢は伸展しやすく、反対側の上肢は屈曲する傾向にある。

⇒一般的にはATNR(非対称性緊張性頚反射)と呼びますが、反射というわけではなくそういった現象が起きやすいといった方が正しいと思います。

~1か月:左右非対称性な姿勢を保持する(屈曲優位)

⇒胎内で生活を育むことで屈筋優位の姿勢になりやすい。低出生体重児であれば、体内での学習期間が短いため伸展優位の姿勢になりやすい。

2か月~:上下肢の屈筋優位が軽減する、対称的な活動が増えていく

3か月~:頸部が正中位へ定位するようになり対称的な背臥位を保持する、Hand to hand

赤ちゃんは頭部を正中位で保持することが可能になり、両手を握り合わせたり口に持っていくことが可能になる。

⇒身体の中心に上肢や手指を持ってくることで、身体の端と中心軸を理解し始め、対称的な背臥位保持を保持することができるようになる。

4か月~:四肢の対照的な運動が増えていく、Hand to nee

両手を握り合わせたり口に持っていくことが可能になる時期では、肘関節は屈曲していたが、徐々に伸展することが可能になり、両下肢の挙上が可能になることから、手で大腿部を触ることができるようになる。

⇒赤ちゃんは「手」を学習し、その後「足」を学習し始める。

5か月~:上下肢の独立した運動が増えていく、寝返りが始まる、Hand to fat

この頃になると両方の肘を伸展するだけでなく、両方の下肢を床上から持ち上げて膝を伸展することが可能になるため、手で足を把持することができるようになる。また、背臥位姿勢で頭部を床上から挙上することが可能になる時期でもある。

⇒背臥位で下肢を挙上し、手で足を掴んで遊んでいる様子を90°回転させると、あたかも赤ちゃんが座って足を触っているように見える。

⇒手の使い方が「支持」から「操作」に変わってくる。

足で遊ぶことで体幹や骨盤の回旋運動につながってくる。

⇒寝返り動作が可能になる。

6か月~:臀部を含む下肢の挙上が可能になる

背臥位コントロールが完成する。

ということで、少し短いですがきりが良いので今日はこの辺で終わりたいと思います。今日は「背臥位」の視点から運動の発達過程についてお話させていただきました。どの時期にどの動作を獲得するのか?ではなく、なぜその時期にこの動作を獲得するのか?を知ることが大切だと思います。次回は「腹臥位」の視点からお話させていただきたいと考えています。

では今日はこの辺で。

コメント

コメントを投稿